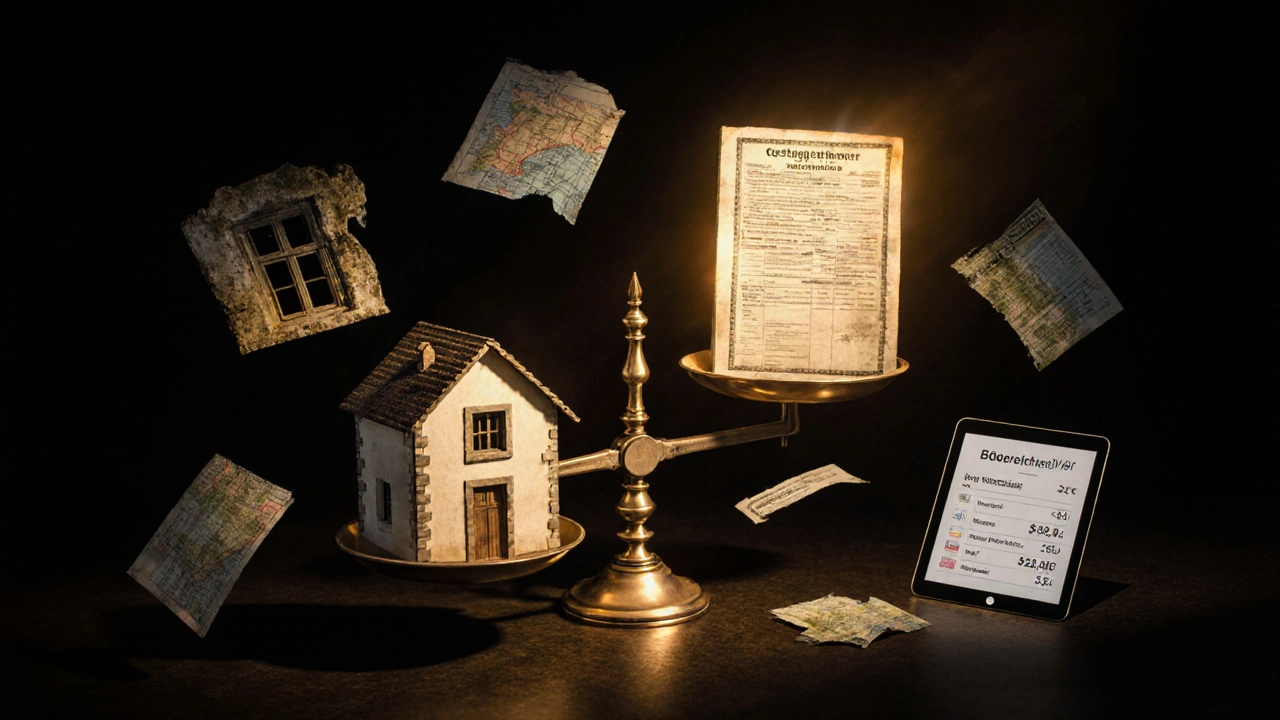

Wenn ein Familienmitglied stirbt, geht es nicht nur um Trauer - sondern oft auch um eine komplizierte Immobilienbewertung. Das Finanzamt stellt schnell eine Schätzung auf, doch diese ist in vielen Fällen zu hoch. Und das kostet Sie Geld. Denn die Erbschaftsteuer richtet sich nach dem Wert der Immobilie. Ein falscher Wert kann zu unnötigen Nachzahlungen führen. Hier erfahren Sie, wie die Bewertung wirklich funktioniert, welcher Stichtag gilt, warum das Finanzamt oft falsch liegt - und wie Sie mit einem professionellen Gutachten Tausende Euro sparen können.

Der entscheidende Stichtag: Der Todestag ist alles

Was viele nicht wissen: Der Wert Ihrer Immobilie wird nicht an dem Tag bestimmt, an dem Sie die Steuererklärung abgeben. Auch nicht, wenn Sie das Haus erst ein Jahr später verkaufen. Der entscheidende Tag ist der Todestag des Erblassers. Alles, was danach passiert - Renovierungen, Mieterhöhungen, Marktentwicklungen - zählt nicht für die Steuerberechnung. Das ist gesetzlich festgelegt im Erbschaftsteuer- und Bewertungsgesetz (BewG).

Das Finanzamt greift deshalb auf Daten zurück, die zum Todestag gültig waren. Meistens: der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses. Doch dieser wird nur alle 12 bis 24 Monate aktualisiert. In Städten wie Berlin, München oder Leipzig, wo Preise jährlich um 5 % oder mehr steigen, ist der Bodenrichtwert zum Todestag oft schon veraltet. Das Finanzamt rechnet trotzdem damit - und überbewertet die Immobilie um bis zu 25 %.

Wie das Finanzamt bewertet - und warum es oft falsch liegt

Das Finanzamt nutzt in 80 % der Fälle das Vergleichswertverfahren. Das klingt fair: Es schaut, wie viel ähnliche Häuser oder Wohnungen in der Nachbarschaft gekostet haben. Doch hier liegt der Haken: Das Finanzamt verwendet nicht die tatsächlichen Verkaufspreise, sondern den Bodenrichtwert multipliziert mit einem pauschalen Faktor - meist 1,2. Das ist kein realistischer Marktwert, sondern eine Vereinfachung.

Beispiel: Ein Einfamilienhaus in Leipzig mit 120 m² Wohnfläche, Baujahr 1980, sanierungsbedürftig. Der Bodenrichtwert beträgt 500 €/m². Das Finanzamt rechnet: 500 € × 120 m² × 1,2 = 72.000 € für den Boden. Dazu kommt ein pauschaler Wert für das Haus. Ergebnis: 320.000 €. Doch in Wirklichkeit wurde ein vergleichbares Haus im selben Viertel vor drei Monaten für 260.000 € verkauft - weil es renovierungsbedürftig ist. Das Finanzamt ignoriert das. Es sieht nur den Bodenrichtwert und den Faktor. Nicht den Zustand. Nicht die Sanierungslücken. Nicht den tatsächlichen Markt.

Und das ist kein Einzelfall. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Immobilienwirtschaft (2023) zeigt: In 78 % der Fälle bewertet das Finanzamt die Immobilie höher als ein unabhängiger Sachverständiger. Die Ursache? Systematische Ignoranz von wertmindernden Faktoren: fehlende Dämmung, alte Fenster, feuchte Wände, Schimmel, baurechtliche Einschränkungen. Das Finanzamt hat keine Zeit, das vor Ort zu prüfen. Es rechnet mit Standardwerten.

Die drei gesetzlichen Bewertungsverfahren - und wann sie gelten

Das Gesetz kennt drei Methoden, um den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Das Finanzamt wählt meist die einfachste - nicht die beste.

- Vergleichswertverfahren: Das Standardverfahren für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Wohnungen. Es vergleicht die Immobilie mit ähnlichen Objekten in der Nähe. Aber nur, wenn mindestens drei echte Verkaufsfälle vorhanden sind. Das Finanzamt verwendet oft nur den Bodenrichtwert - und nicht echte Verkaufspreise.

- Ertragswertverfahren: Für vermietete Immobilien. Hier wird der erzielbare Mietwert berechnet, abzüglich Instandhaltungskosten, Leerstand und Steuern. Das Finanzamt ignoriert oft Mieterhöhungen der letzten drei Jahre - und rechnet mit zu niedrigen Mieten. Das führt zu einer Überbewertung von durchschnittlich 18 %.

- Sachwertverfahren: Für selbstgenutzte Immobilien mit hohem Sanierungsbedarf. Hier wird der Wert der Bausubstanz berechnet - abzüglich Alter, Schäden und Modernisierungsbedarf. Dieses Verfahren wird fast nie vom Finanzamt genutzt. Dabei wäre es genau richtig, wenn das Haus in schlechtem Zustand ist.

Ein unabhängiger Sachverständiger nutzt alle drei Verfahren - und wählt das passendste. Das Finanzamt wählt das schnellste. Und das kostet Sie Geld.

Warum ein unabhängiges Gutachten sich lohnt - und wie es funktioniert

Ein professionelles Gutachten von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (ÖbVI) ist der beste Schutz gegen eine überhöhte Erbschaftsteuer. Warum? Weil es:

- Den tatsächlichen Marktwert ermittelt - mit echten Vergleichsobjekten, nicht mit Bodenrichtwerten

- Sanierungsbedarf, Schäden und baurechtliche Einschränkungen berücksichtigt

- Den richtigen Bewertungsansatz wählt - nicht den einfachsten

- Rechtlich bindend ist - und vom Finanzamt anerkannt werden muss

Die Kosten? Zwischen 800 und 2.500 Euro - je nach Größe und Lage der Immobilie. Klingt viel? Rechnen Sie nach: Wenn das Finanzamt die Immobilie um 15 % zu hoch bewertet (was bei 400.000 € 60.000 € sind), zahlen Sie auf diesen Betrag Erbschaftsteuer. Bei 30 % Steuersatz: 18.000 € mehr. Ein Gutachten von 1.500 € spart also 16.500 €. Und das ist kein Einzelfall. Eine Analyse der Bundessteuerberaterkammer (2023) zeigt: In 82 % der Fälle führt ein ÖbVI-Gutachten zu einer niedrigeren Bewertung.

Und: Das Finanzamt muss Ihr Gutachten nicht einfach akzeptieren - aber es muss stichhaltige Gründe nennen, wenn es davon abweicht. In nur 12 % der Fälle tut es das. Das bedeutet: Sie haben fast immer recht, wenn Sie ein qualifiziertes Gutachten vorlegen.

Was das Finanzamt braucht - und was Sie liefern müssen

Wenn das Finanzamt die Immobilie bewertet, braucht es Unterlagen. Sie sollten diese vorbereiten - auch wenn Sie ein Gutachten beauftragen. Denn das Finanzamt kann jederzeit nachfragen.

- Grundbuchauszug mit Flurstücksnummer und Fläche

- Baujahr und Art der Bebauung

- Wohnfläche (nach DIN 277) - mit Aufstellung von Zimmern

- Belege für Sanierungsmaßnahmen (Rechnungen, Fotos)

- Mietverträge (bei vermieteten Objekten)

- Belege für Energieeinsparmaßnahmen (z. B. neue Fenster, Wärmepumpe)

Ein Gutachter braucht mehr: Fotos von Schäden, Gutachten über Schimmel oder Feuchte, Baugenehmigungen, Bodenrichtwertauszüge vom Jahr des Todes. Die genauen Daten machen den Unterschied zwischen einer pauschalen Schätzung und einem realistischen Wert.

Freibeträge und Familienheim - Ihre Steuervorteile nutzen

Bevor Sie den Wert berechnen, prüfen Sie: Haben Sie einen Freibetrag? Der ist abhängig von Ihrer Verwandtschaft zum Verstorbenen:

- Ehepartner/Lebenspartner: 500.000 €

- Kinder: 400.000 €

- Enkel: 200.000 €

- Geschwister, Neffen/Nichten: 20.000 €

- Andere: 20.000 €

Wenn der Wert der Immobilie unter Ihrem Freibetrag liegt, zahlen Sie keine Erbschaftsteuer. Auch wenn das Finanzamt den Wert höher ansieht - Sie können ihn mit Ihrem Freibetrag ausgleichen. Aber: Wenn der Wert über dem Freibetrag liegt, lohnt sich ein Gutachten umso mehr.

Und dann ist da noch das Familienheim. Wenn Sie das Haus des Verstorbenen selbst bewohnen - und es mindestens 10 Jahre behalten -, können Sie es steuerfrei erben. Voraussetzung: Sie wohnen darin, es ist Ihr Hauptwohnsitz, und Sie verkaufen es nicht innerhalb von 10 Jahren. Das ist eine der wichtigsten Ausnahmen im Erbschaftsrecht. Ein Gutachter prüft, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind - und ob Sie Anspruch darauf haben.

Was der Bundesfinanzhof sagt - und warum Sie das wissen müssen

Die Gerichte haben in den letzten Jahren klargestellt: Das Finanzamt darf nicht einfach ignorieren, was mit dem Haus passiert ist.

Ein Urteil vom 17. November 2022 (Az. II R 11/21) sagt: Sanierungsbedarf muss berücksichtigt werden. Ein Haus mit maroden Fenstern, undichten Dächern oder feuchten Wänden hat einen niedrigeren Wert. Die durchschnittliche Wertminderung? 8 bis 12 %. Das Finanzamt ignoriert das - oft.

Ein weiteres Urteil vom 5. April 2023 (Az. II R 28/21) klärt: Auch Sanierungen, die nach dem Todestag vertraglich vereinbart wurden, können berücksichtigt werden. Wenn der Erblasser schon einen Vertrag mit dem Handwerker unterschrieben hatte, bevor er starb, zählt das. Das kann eine Wertminderung von 6,7 % bringen.

Das ist wichtig: Sie müssen den Vertrag und die Rechnung vorlegen. Ein Gutachter weiß, wie er das in das Gutachten einbaut - das Finanzamt nicht.

Was Sie jetzt tun sollten

Wenn Sie eine Immobilie erben:

- Notieren Sie den Todestag - das ist Ihr Stichtag.

- Sammeln Sie alle Unterlagen: Grundbuch, Baujahr, Wohnfläche, Mietverträge, Sanierungsrechnungen.

- Prüfen Sie, welcher Freibetrag für Sie gilt.

- Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen - nicht einen einfachen Gutachter.

- Reichen Sie das Gutachten zusammen mit der Steuererklärung ein.

- Wenn das Finanzamt widerspricht: Fordern Sie die Begründung schriftlich an - meist hat es keine.

Ein Gutachten ist keine Ausgabe - es ist eine Investition. In 89 % der Fälle mit Sanierungsbedarf wird das Finanzamt den Zustand unterschätzen. Und das kostet Sie Geld. Ein professionelles Gutachten ist der einzige Weg, um fair bewertet zu werden. Und es ist der beste Weg, um Ihren Erbanteil zu schützen - und nicht dem Finanzamt eine unnötige Abreibung zu geben.

Wie Sie den richtigen Sachverständigen finden

Nicht jeder, der sich „Gutachter“ nennt, ist berechtigt. Nur öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige (ÖbVI) haben die volle rechtliche Kraft. Ihr Gutachten ist vor Gericht beweiskräftig. Andere Gutachten haben nur Indizbeweiskraft - das Finanzamt kann sie leicht ignorieren.

So finden Sie einen:

- Suchen Sie auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Immobilienwirtschaft (DGI) oder des Bundesverbandes der Sachverständigen (BVS)

- Prüfen Sie, ob der Sachverständige für Ihre Region bestellt ist - er muss in Ihrem Landkreis oder Ihrer Stadt zugelassen sein

- Lesen Sie Referenzen - besonders zu Erbfällen

- Vermeiden Sie Anbieter, die „Garantien“ auf Steuersparungen versprechen - das ist unprofessionell

Ein guter Sachverständiger erklärt Ihnen, warum er einen bestimmten Wert festlegt - und zeigt Ihnen die Vergleichsobjekte. Nicht nur eine Zahl auf einem Papier.

Wann muss ich ein Gutachten für die Immobilienbewertung im Erbfall einholen?

Ein Gutachten ist nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, aber in fast allen Fällen sinnvoll. Sie sollten es einholen, wenn die Immobilie einen Wert über 20.000 € hat - denn dann kann Erbschaftsteuer fällig werden. Besonders bei Sanierungsbedarf, vermieteten Objekten oder wenn Sie den Freibetrag knapp überschreiten, ist ein unabhängiges Gutachten der beste Schutz vor unnötigen Steuern.

Kann das Finanzamt mein Gutachten einfach ablehnen?

Nein. Das Finanzamt kann ein Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen nicht einfach ignorieren. Es muss stichhaltige Gründe nennen, warum es von diesem Wert abweicht - etwa wenn es neue, überzeugende Verkaufsdaten hat. In nur 12 % der Fälle gelingt dem Finanzamt das. In 88 % der Fälle akzeptiert es das Gutachten - oder reduziert den Wert zumindest teilweise.

Was passiert, wenn ich kein Gutachten einreiche?

Das Finanzamt bewertet die Immobilie selbst - meist mit dem Bodenrichtwert und einem pauschalen Faktor. Das führt in 78 % der Fälle zu einer Überbewertung. Sie zahlen mehr Steuer als nötig. Später können Sie ein Gutachten nachreichen, aber das verzögert den Prozess und kostet zusätzliche Gebühren. Besser: Ein Gutachten mit der Erbschaftsteuererklärung einreichen - so vermeiden Sie Nachforderungen.

Ist ein Gutachten auch nötig, wenn die Immobilie verkauft werden soll?

Ja. Selbst wenn Sie die Immobilie verkaufen wollen, ist ein Gutachten wichtig. Der Verkaufswert muss mit dem Erbschaftswert übereinstimmen - sonst kann das Finanzamt eine Nachversteuerung verlangen. Ein Gutachten sichert ab, dass der Verkaufspreis nicht als „zu niedrig“ angesehen wird. Das ist besonders wichtig, wenn Sie die Immobilie innerhalb von 10 Jahren verkaufen - etwa weil Sie das Familienheim nicht behalten können.

Kann ich ein Gutachten auch nachträglich einreichen?

Ja, aber mit Risiko. Sie können ein Gutachten innerhalb von vier Jahren nach dem Todestag nachreichen - wenn Sie die Steuererklärung bereits abgegeben haben. Das Finanzamt prüft dann, ob es den Wert korrigiert. Aber: Bis dahin haben Sie möglicherweise bereits Steuern gezahlt. Und es kann zu Zinsen und Verwaltungskosten kommen. Deshalb: Gutachten vor der Abgabe der Steuererklärung einreichen - nicht danach.